Affinity 3 by Canva の設定項目について語ります。Affinity をインストールした後は、この記事を参考にして設定項目をカスタマイズしてみてください。

初期値では、英語・アメリカ地域を対象とした項目があります。まずこれらを日本向けに変更しましょう。また、ちょっとしたオプションのON/OFFで操作感が変わります。基本的に Affinity の UI/UX は Adobe Photoshop や Illustrator に似ていますが、ところどころ違いがあります。ご自身にとって使いやすいツールになるよう、手を加えてみて下さい。

YouTube動画での解説

設定項目ダイジェスト

オススメ度 3

- カラー

- CMYKカラープロファイル

- [Japan Color 2001 Coated] に変更する

- RGBカラープロファイル

- [sRGB ICE61966-2.1] に変更する

- CMYKカラープロファイル

- ツール

- [移動ツールの縦横比制約]

- [デフォルトで制約しない] に変更する

- [移動ツールの縦横比制約]

- 機械学習

- ダウンロードできるオプションをすべてダウンロードする

- ベクター表示モード

- 画面上部の表示モードで [ベクター表示モード] を選択する

- Canva のユーザープライバシー設定

- Canva のユーザープライバシー設定のページにアクセスし、すべて [OFF] を選択する

オススメ度 2

- ユーザーインターフェース

- [UIの明るさ、テキストコントラスト]

- 最大まで上げる

- [ラインをポイント単位で表示]

- [テキストをポイント単位で表示]

- ポイントを採用するなら [ON]

- ピクセルを採用するなら [OFF]

- [UIの明るさ、テキストコントラスト]

- ツール

- [ズームにマウスホイールを使用]

- [ON] に変更する

- [ズームにマウスホイールを使用]

- パフォーマンス

- [レンダラー]

- もっとも性能の高いグラフィックボードを選択する

- [レンダラー]

- ツールバーのカスタマイズ

- ツールバーに [整列] や [均等配置] を配置する

Windowsのカラー設定[Windowsの設定画面] → [個人用設定] → [色] → [アクセントカラー] でコントラストの高い色を選択する

オススメ度 1

- ツール

- ツールハンドルのサイズ

- [大] に変更する

- [タブレット入力方式]

- [高精度] に変更する

- ツールハンドルのサイズ

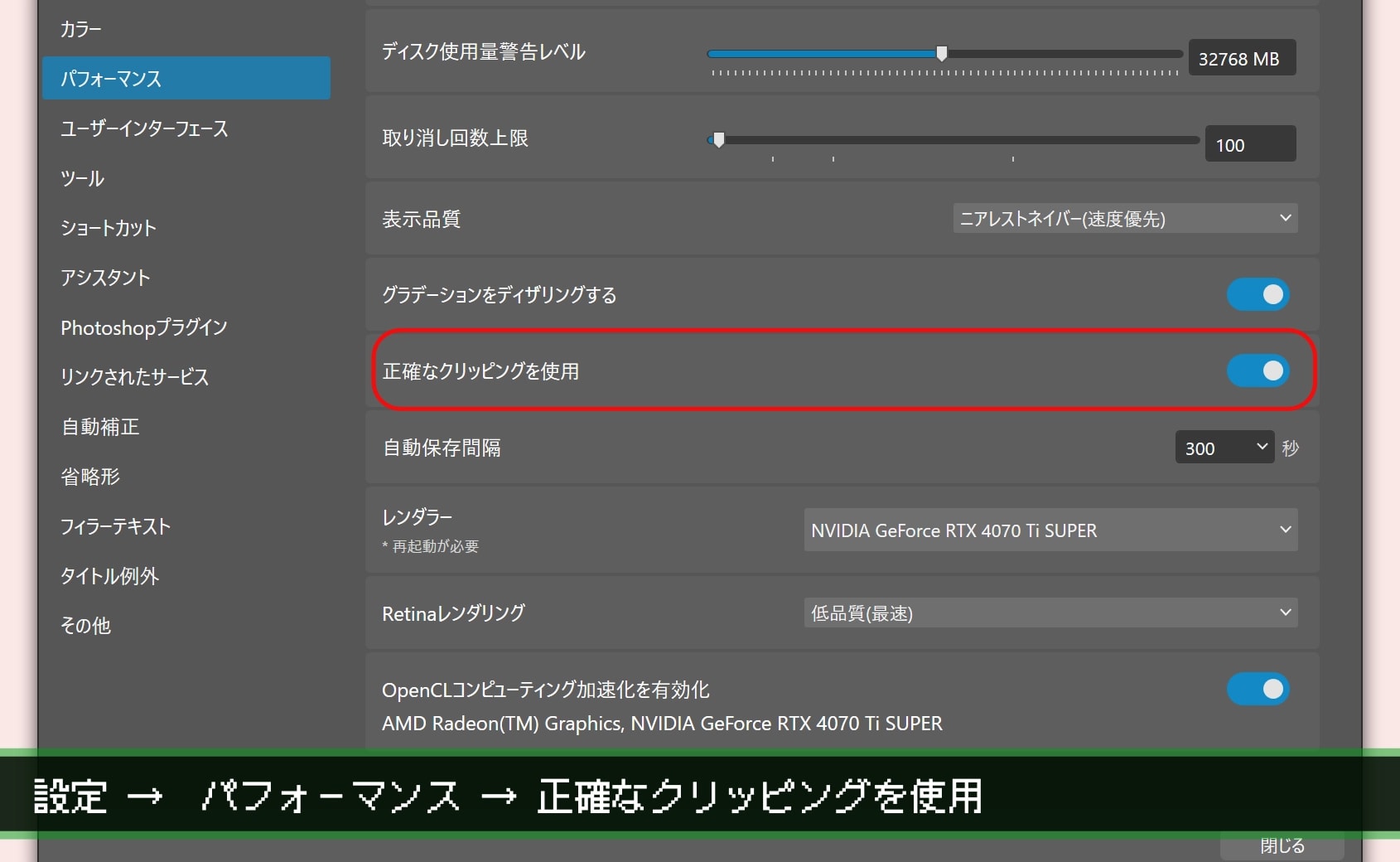

- パフォーマンス

- [正確なクリッピングを使用]

- [ON] に変更する

- [正確なクリッピングを使用]

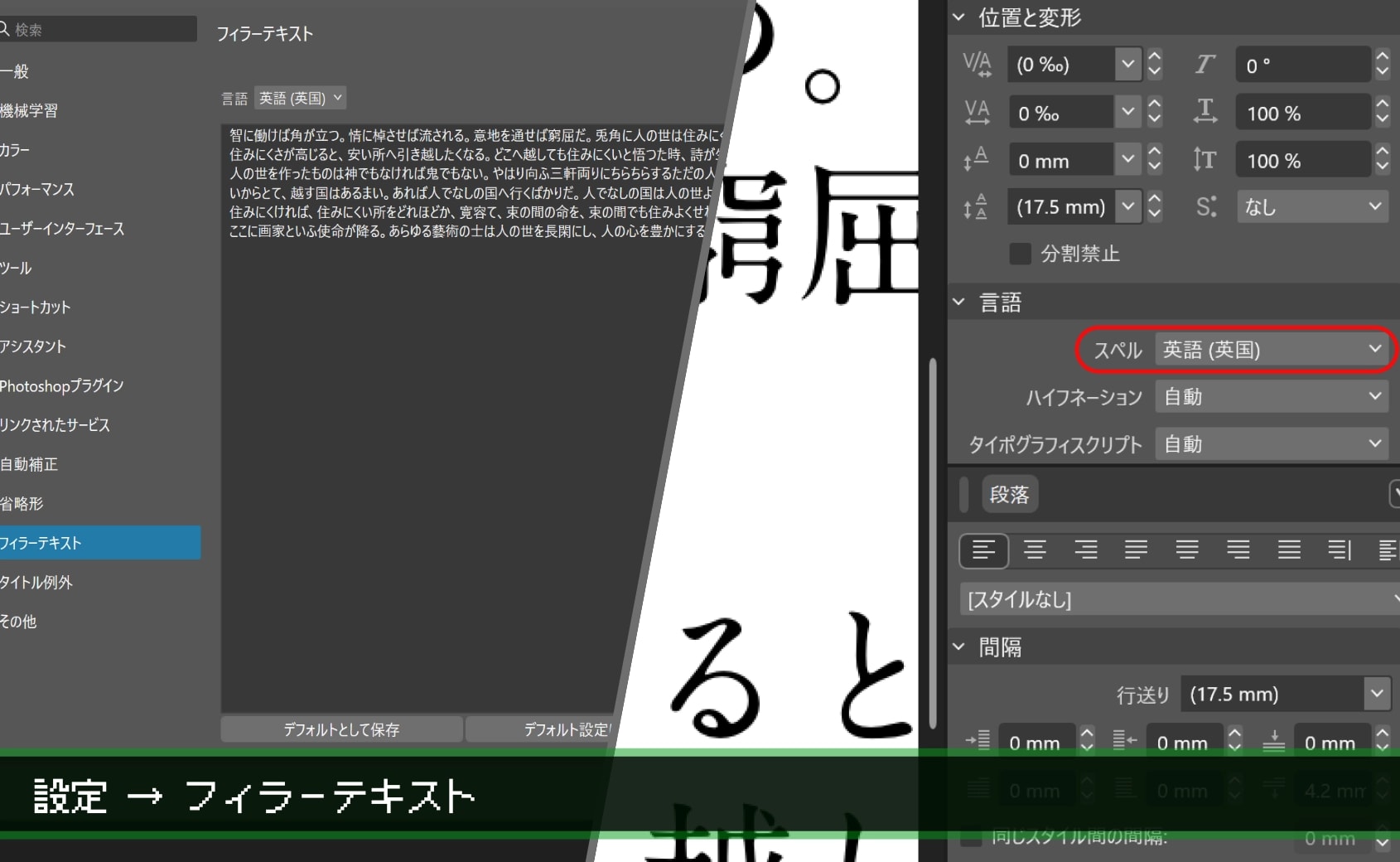

- フィラーテキスト

- 適当な日本語の文章を入力する。(ページ下部にコピペ用のテキストがあります)

- 自動補正

- [OFF] に変更する

- 文字パネルと段落パネル

- [メニューバー] → [ウィンドウ] → [テキスト] → [文字]パネル と [段落]パネル を好きな位置に配置する

- カラーパネル

- カラーパネル右上の三角ボタンを押し [詳細化] をONにする

中級者以上向け設定

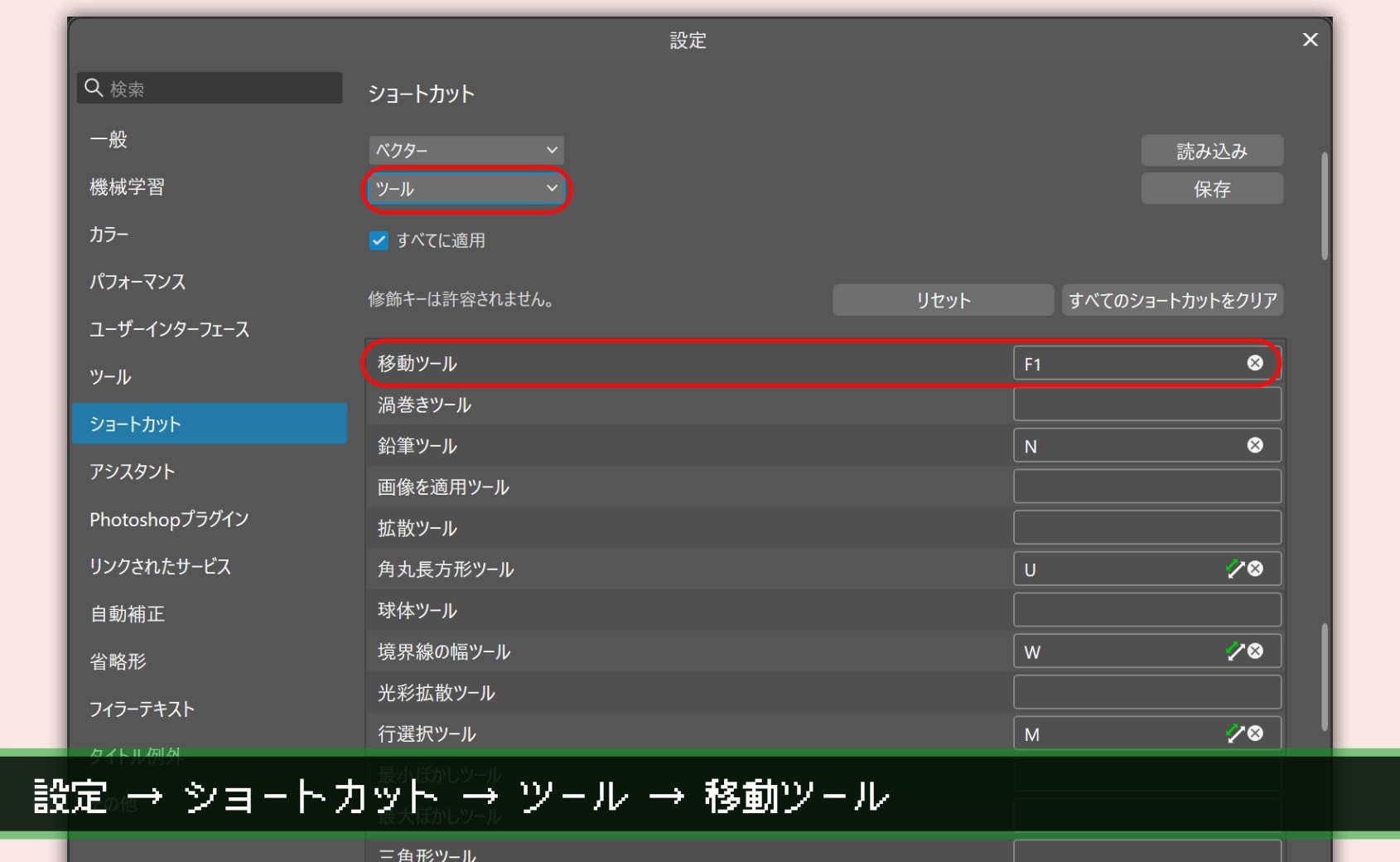

- 移動ツールのショートカットキーをF1に変更

- [設定] → [ショートカット] → [ツール] から、移動ツールのショートカットをF1に変更する

- [設定] → [ショートカット] → [ヘルプ] → [ヘルプを表示] に設定されているF1ショートカットキーは削除する

- レイヤーロックと解除のショートカット設定

- [ショートカット] → [レイヤー] → [レイヤーロック] のショートカットキーを設定する

- Alt + \ がオススメ

- [ショートカット] → [レイヤー] → [レイヤーのロックを解除] のショートカットキーも覚えやすいものに変更する

- Alt + Shift + \ がオススメ

- [ショートカット] → [レイヤー] → [レイヤーロック] のショートカットキーを設定する

設定の詳細解説

CMYKカラープロファイル

[Japan Color 2001 Coated] に変更しましょう。設定箇所は [設定ウィンドウ] → [カラー] → [CMYKカラープロファイル] です。

初期値は [U.S. WebCoated (SWOP) v2] となっており、これは北米などで一般的なカラープロファイルです。日本ではまず使いません。日本の印刷環境で最も一般的な [Japan Color 2001 Coated] に変更しましょう。

CMYKカラープロファイルを変更すると、ファイル作成時に選択されるCMYKカラープロファイルが変更されます。ですが、過去に作成済みファイルでは [U.S. WebCoated (SWOP) v2] のままだと思うので、既存ファイルの印刷時にはCMYKカラープロファイルの値に注意しなければなりません。

なお他に選ぶ可能性があるとしたら [Japan Color 2001 Uncoated] でしょうか。これはマットコート紙や上質紙に印刷するときに選択するカラープロファイルです。印刷所から指定される場合には、こちらを選択するケースがあります。

RGBプロファイル

ほとんどの人は [sRGB ICE61966-2.1] を選択しましょう。Adobe RGB対応ディスプレイなど環境をお持ちの方は [Adobe RGB 1998] を選択すると良いでしょう。

設定箇所は [設定ウィンドウ] → [カラー] → [RGBカラープロファイル] です。

Adobe RGB は sRGB に比べて広い色域を扱う事ができるので、より細かな色表現が可能となります。乱暴を承知で分かりやすい効果を語ると、sRGB より Adobe RGB のほうが赤や緑の色合いが鮮やかに見える作品がつくれます。ただしこれは適切な機材と適切な運用を行った場合の話です。

適切な機材と運用を行った場合の話です。(大事な事なので2回書きました)

[sRGB ICE61966-2.1] は一般的なRGBカラープロファイルです。安価品や古い製品を含めて、すべてのディスプレイが対応しているのは、sRGBのほうです。

[Adobe RGB] を選択する人は、Adobe RGB対応ディスプレイを持っている人でなおかつ、広い色域を使った高品質印刷を行う場合や、RAW写真現像などを行う場合が対象です。

要するに精細な色表現を扱うつもりで、それを適切に確認するディスプレイなど高級な機材を持っている人が扱う事ができます。

適切なRGBプロファイルを選択してください。

移動ツールの縦横比制約

[デフォルトで制約しない] に変更しましょう。設定箇所は [設定ウィンドウ] → [ツール] → [移動ツールの縦横比制約] です。

縦横比とは、拡大縮小を行うときにオブジェクトの比率を保ったまま拡大縮小の処理を行うか、自由変形タイプの拡大縮小を行うか。の設定値です。

この項目、デフォルトでは [自動] となっています。[自動] の場合、ピクセルオブジェクトは縦横比固定の変形となり、ベクターオブジェクトは自由変形となります。 [自動] が便利な場合もありますが、僕は直感的とは言いがたいシステムだと思っています。

たとえばQRコードの場合、ベクターオブジェクトにもかかわらず、[自動] 時の挙動は縦横比固定の変形です。ベクターオブジェクトの中でも縦横比が固定になるケースがあるのです。

動作のルールを覚えるのが面倒くさいですよね……。そのため設定値を [デフォルトで制約しない] か [デフォルトで制約する] のどちらかとして、挙動をシンプルにすることを推奨します。

なお縦横比のアクションを逆転させる時は、Shiftキーを長押ししながらドラッグします。

機械学習

ダウンロードできるオプションを、すべてダウンロードしましょう。設定箇所は [設定ウィンドウ] → [機械学習] です。

機械学習は Affinity に機能を追加するオプションです。無料ユーザは [セグメンテーション] をダウンロード可能です。インストールが完了すると [オブジェクト選択ツール] が使えるようになります。 [オブジェクト選択ツール] とはピクセルレイヤーを解析して、写真の選択範囲を自動生成する機能です。たとえば人物だけを切り抜く作業で活躍します。

Canva の有料プランに加入しているユーザは [深度推定]、[色付け]、[超解像] の3つもダウンロードしましょう。

[深度推定] はピクセルレイヤーを解析して深度マップを作成できます。たとえば写真の人物だけシャープにして背景をぼかす用途で使えます。

[色付け] はモノクロ写真を解析し、カラフルな写真に加工・脚色する機能です。

[超解像] は画像をアップスケールする機能です。画質を維持・向上させることで、印刷に耐えうるサイズに変換するといった使い方ができます。

なお機械学習のダウンロードにはインターネット接続が必要です。インストール後はネット接続不要であり、ローカル環境で動作します。

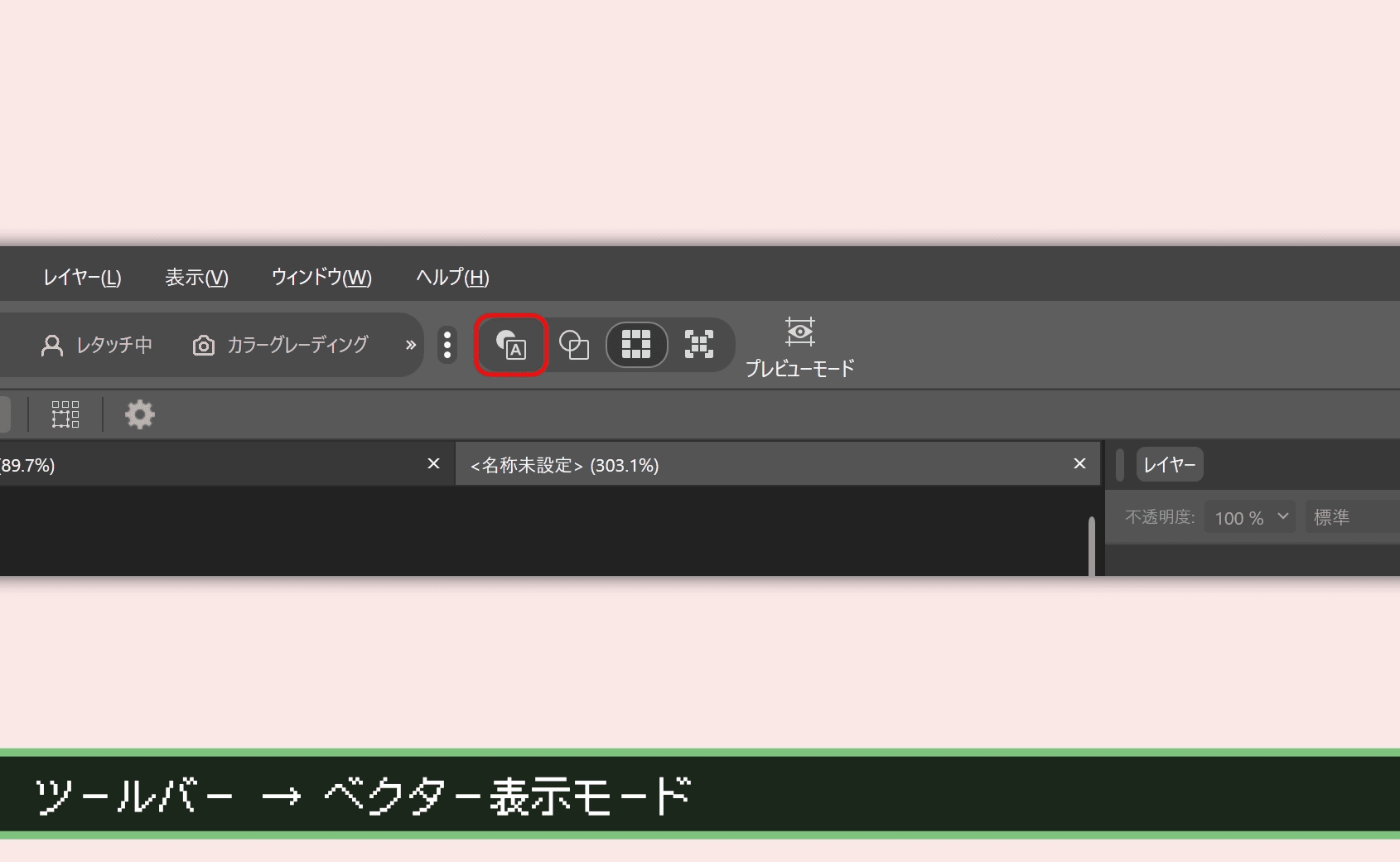

ベクター表示モードを選択する

画面上部のツールバーにある表示モードは [ベクター表示モード] を選択しましょう。

ベクター表示モードをデフォルト値にしたい場合は、[設定ウィンドウ] → [ユーザーインターフェース] → [画像のデフォルト設定をピクセル表示] → [OFF] にしておくと良いです。

ベクター表示モードとピクセルビューモード。これは Affinity 3 の誤解しやすい部分だと思います。ここの設定値を間違える事で「なんか Affinity って画質が悪いな?」 と誤認する人が多くいます。これは意図せぬシーンで [ピクセルビューモード] が選ばれている状態です。

ピクセルモードの場合、キャンバスを拡大したときにカーブやフォントの端っこがジャギって見えます。ベクター表示モードのときは、拡大してもシャープな輪郭が描画されます。

「なんか画像が粗く見えるな……?」と疑問に思ったら、まず「ベクター表示モードになっていないか?」をチェックしてください。

なお [ピクセルビューモード] は画像出力時の見え方に近いモードです。ベクタービューモードでキレイに見える画像でも、最終出力前には [ピクセルビューモード] でチェックすると良いでしょう。

どちらの表示モードも重要なので、適切に使い分けましょう。

ちなみに、初期設定で画面上部のツールバーに [ピクセルビューモード] と [ベクター表示モード] のアイコンがありますが、これを [右クリック] → [詳細] を展開すると [ワイヤーフレームビューモード] と [Retinaピクセルビューモード] が登場します。

[ワイヤーフレームビューモード] はレイアウトのチェックや印刷前によく使う機能です。こちらも表示しておくと便利に思います。

Canvaのユーザープライバシー設定

Canva のユーザープライバシー設定のページにアクセスし、すべて [OFF] を選択しましょう。

デフォルトでは 、以下の4つの項目が [ON] になっています。これらを [OFF] に変更しておきましょう。

- AIの改善のため、お客様の一般的な使用状況に関する情報を許可する

- パーソナライズされたマーケティングを許可する

- サードパーティプロバイダーからの情報を使用してユーザープロフィールを強化する

- 自分のデザインの使用状況をコラボレーターと共有する

UIの明るさ、テキストコントラスト

画面の表示を明るくしましょう。設定箇所は [設定ウィンドウ] → [ユーザーインターフェース] → [UIの明るさ] と [テキストコントラスト] のスライドを右に動かします。

Affinity 3 ではダークモードが強制されています。いままで存在したライトモードが削除されてしまいました。これにより UI の視認性が悪化したと感じますが、最大限あかるい表示にしようとするなら、この [UIの明るさ] をいじるしかありません。

ラインをポイント単位で表示 と テキストをポイント単位で表示

ピクセル単位を使う場合は、OFF。ポイント単位を使う場合は、ON。設定箇所は [設定ウィンドウ] → [ユーザーインターフェース] → [ラインをポイント単位で表示] と [テキストをポイント単位で表示] です。

デフォルトの設定値は [ON] なので、ポイント単位が採用されています。

最終出力の画像がディスプレイで完結する、WEB・ゲーム・動画の場合、ピクセル単位の採用がおすすめです。つまり設定値は [OFF] です。

最終出力の画像が印刷メインならば、ポイント単位の採用がおすすめです。つまり設定値は [ON] となります。

これらのポイントとピクセルの採用は、完成物でどちらの単位を多く使いたいかで選ぶと良いでしょう。

なおファイルごとに採用する単位は変更できます。ドキュメント情報を開いて、ファイルごとのドキュメント採用単位を確認・変更できます。

ドキュメント情報を開くには [メニューバー] → [ドキュメント] → [設定] → [ドキュメント情報] です。もしくはショートカットキーの [ Ctrl + Shift + W ] でも発動します。

ここは Affinity 3 で最もややこいしい部分で、僕自身ベストなワークフローを見つけられていません。ソフトウェア全体を通してピクセルなのかポイントなのかが中途半端に統一されてしまったので、混乱します。

もし「私はWEB向けしか作らないからピクセルしか使わない」とか「ZINE同人誌しか作らないからポイント採用でOK」なら、片方の設定値に寄せれば混乱しにくいと思います。しかし「WEBや映像といったディスプレイ表示もするし、たまに印刷ファイルも作る。印刷ファイルのDPI値も300dpiと350dpiが混在している」なんかのケースだと、ちょっと統一がはかれず面倒です。

可能な限り、新規ファイル作成時にテンプレートとして設定値を保存する。そのテンプレートを後から見返せるようにすると、将来的なトラブル防止につながると思います。

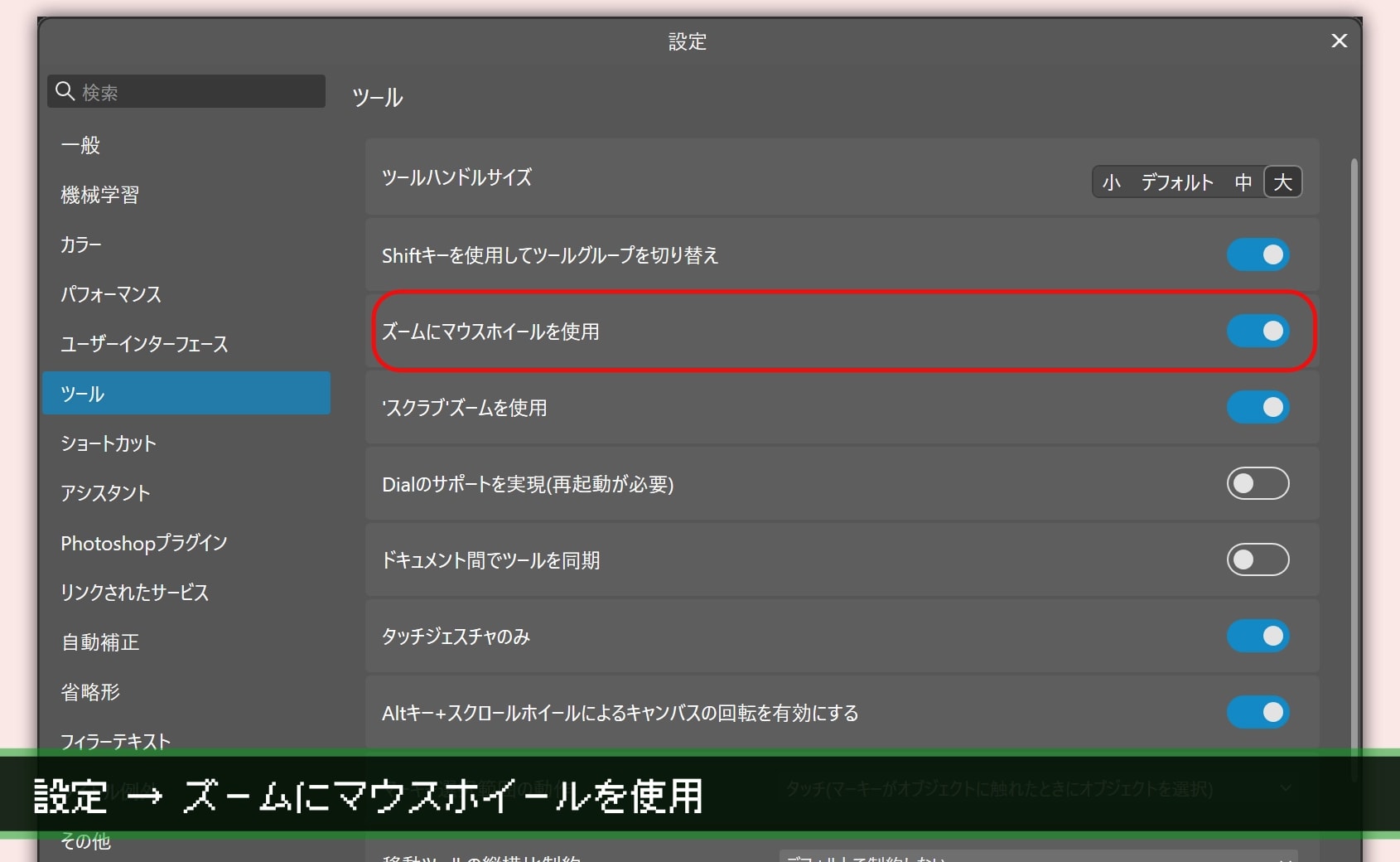

ズームにマウスホイールを使用

マウスを使ってる方は [ズームにマウスホイールを使用] を [ON] にしましょう。設定箇所は [設定ウィンドウ] →[ツール] → [ズームにマウスホイールを使用] → [ON] です。

デフォルト設定値は [OFF] となっており、マウスホイールによる拡大縮小ができません。

マウスの場合、画面移動はホイールボタンのドラッグを使うほうが便利です。Affinity の画面上で、ホイールボタンを長押しした状態で、ぐりぐり動かしてください。キャンバスが動くと思います。このほうが手早く繊細な移動操作ができます。

マウスではなくトラックパッドをお使いの場合、 [ズームにマウスホイールを使用] の設定値は [OFF] のほうが良いでしょう。拡大縮小はピンチイン・ピンチアウトを使い、スワイプで画面遷移を行う方が便利だと思います。

ちなみにこれらの画面操作は [表示ツール]( Hキー ) と [ズームツール]( Zキー ) を細かく使って移動・拡大・縮小を行うのも良いと思います。

ご自身のマウス・キーボードなどの作業環境や慣れに応じて、最適な操作方法を選んでください。

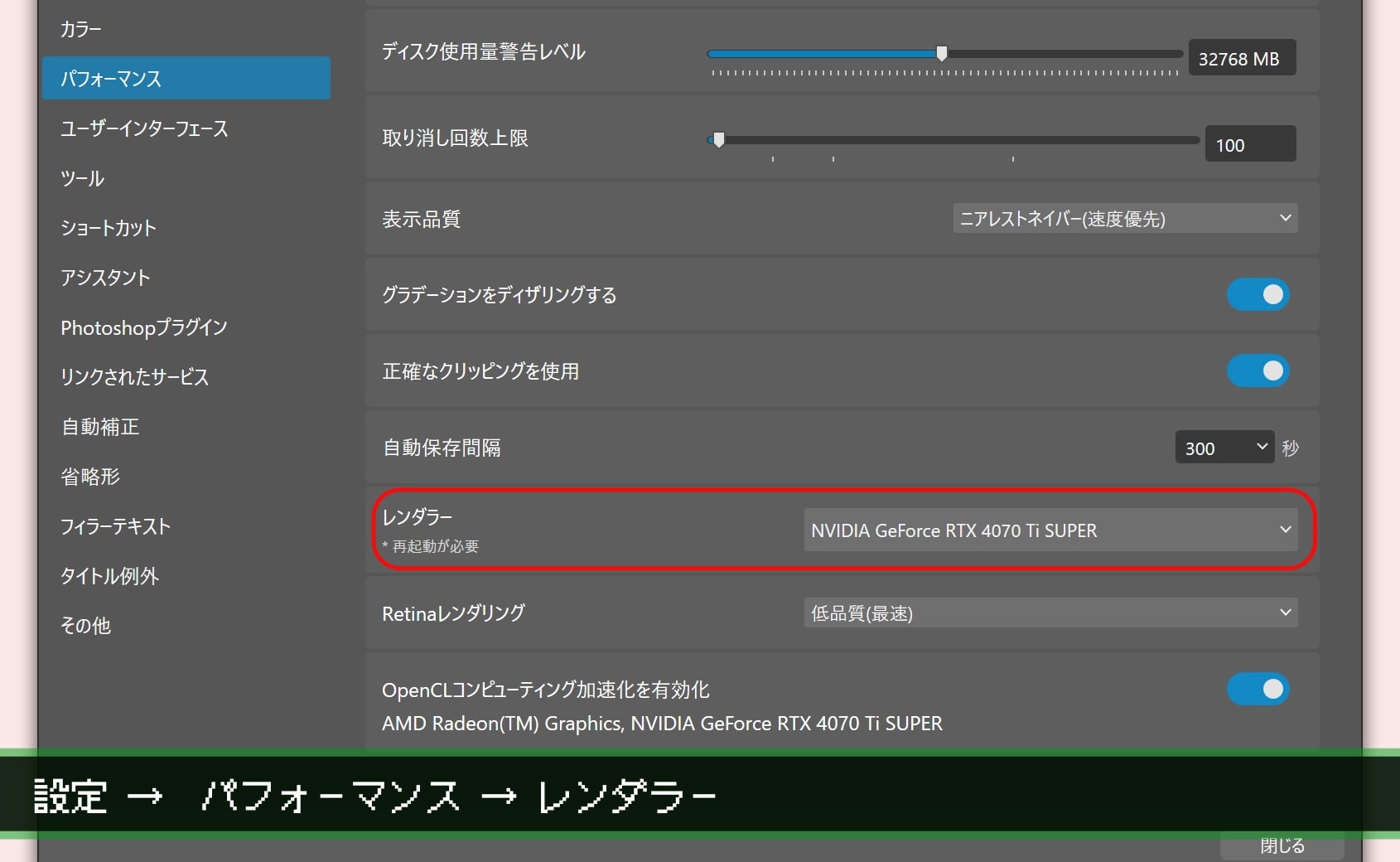

レンダラー設定で高性能グラボを選択

もっとも高いグラフィックボードを選びましょう。設定箇所は [設定ウィンドウ] → [パフォーマンス] → [レンダラー] です。

初期値は [Default] となっています。

意図せぬトラブル防止のため、もっとも性能の高いグラフィックボードを明示的に指定する事をおすすめします。 [自動(Default)] の場合に、描画が重くなるトラブルに遭遇したことがあります。そのときから僕は [自動] を避けています。

最近のパソコンには、iGPUというCPUから描画を行う機能が搭載されている場合があります。そのパソコンでは [レンダラー] で選択できる項目が増えていると思います。必ず、グラフィック性能の高い名称を指定してください。分からない場合はパソコンを購入したときのマニュアルを片手に、グラフィックボードの仕様名と照らし合わせると良いです。

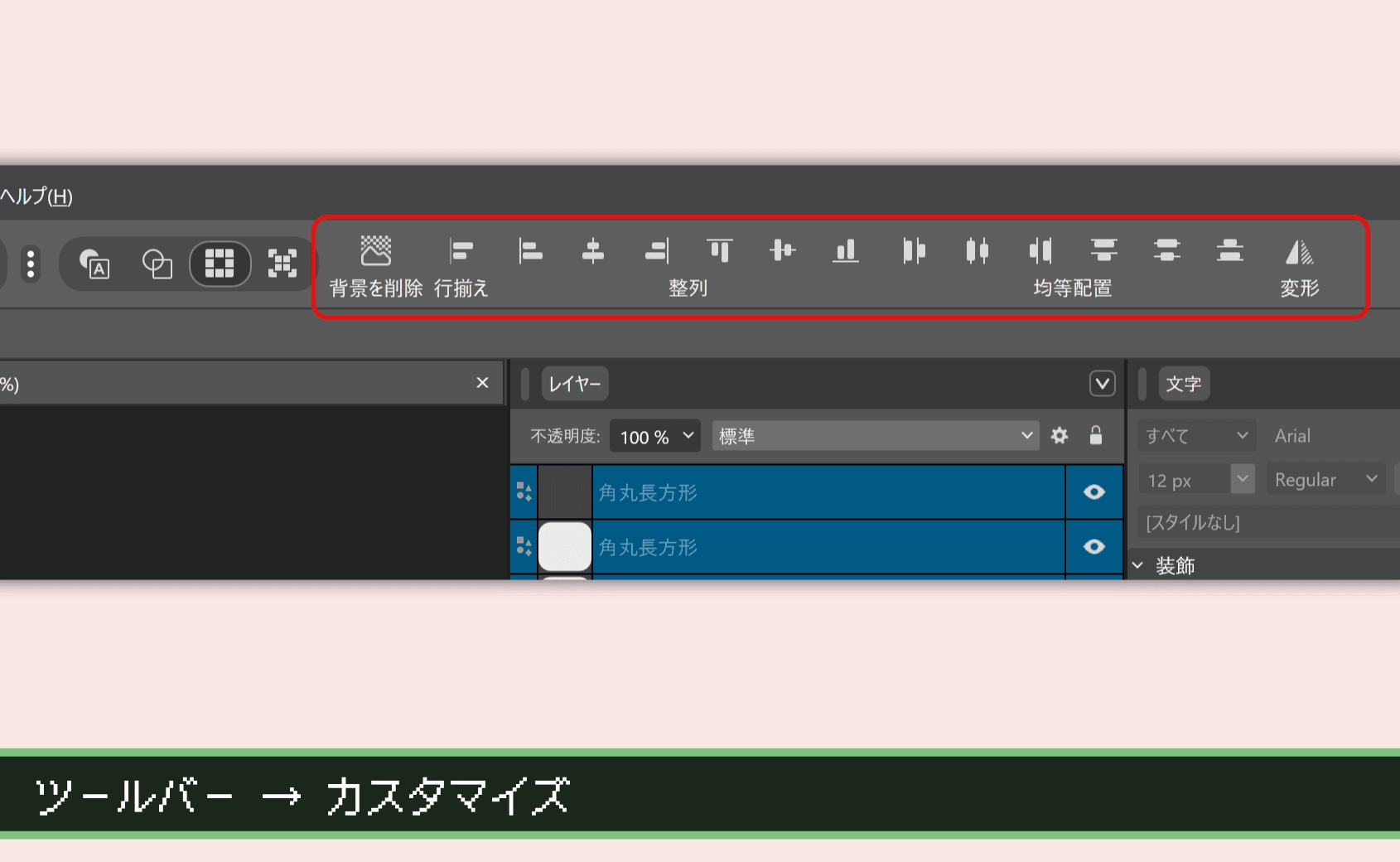

ツールバーのカスタマイズ

ツールバーをカスタマイズして、[整列] や [均等配置] を設置すると便利です。設定箇所は [メニューバー] → [表示] → [ツールバーをカスタマイズ] → [整列] や [均等配置] の項目をドラッグ&ドロップで設置です。

Affinity インストール直後は、各スタジオ画面のツールバーには最小限のものがコンパクトに配置されています。しかしよく使うはずの整列関連のボタンが小さく設置されていたり、そもそもなかったりします。

僕のおすすめカスタマイズ法ですが、[整列]、[均等配置] 、[ブール演算] はあらゆるスタジオのツールバーに配置すると良いです。

多くの人にとって必要性が高いと思って [整列] を挙げましたが、ご自身が使いやすいようにバリバリにアレンジしてみてください。

Windowsのカラー設定

このバグは修正されました。

このバグは Affinity ver 3.0.2 で修正されました。現在は最新版の Affinity を使用するなら、Windowsのカラー設定は不要です。

Windows のアクセントカラーを見やすくコントラスト比が高い色に変更しましょう。設定箇所は [Windowsの設定画面] → [個人用設定] → [色] → [アクセントカラー] です。

このアクセントカラーは、Affinity上のボタンやレイヤー選択カラーに影響します。Affinityを操作するときに重要な、レイヤーの選択色。この設定値はAffinityの中の設定ではなく、Windows の設定から変更するのです。

ここは本当にアホな設定箇所だと思います。なんで Windows のアクセントカラーから Affinity のレイヤー選択色を継承したんだ? 何考えて開発したんでしょう? マジで信じられない。早急なソフトウェアのアップデートを求む(もちろん要望は提出しています)。

ツールハンドルのサイズ

[大] にしましょう。設定箇所は [設定ウィンドウ] → [ツール] → [ツールハンドルサイズ] → [大] です。

[小]、[デフォルト]、[中]、[大] のオプションがあります。初期値は [デフォルト] です。変更することで、オブジェクトの端部にあるボタンの大きさが変わります。

Affinity を他人にレクチャーするとき、多くの人が「ツールハンドルを大きくしたい」と望む傾向があります。Adobe Illustrator や Figma の場合、ツールハンドルが四角形です。一方 Affinity の場合は丸形なので、視認性や威圧感を弱く感じるのかもしれません。

ツールハンドルを大きくするかは、つまるところ好みの話ではありますが。僕は大きくしたほうが良いことが多いかな、という意見です。

タブレット入力方式

[高精度] にしましょう。設定箇所は [設定ウィンドウ] → [ツール] → [タブレット入力方式] → [高精度] です。

ここはペンタブレットをお使いの場合に必要な設定値です。[高精度] を設定することで問題が発生するなら、[低精度] にするか [Windows Ink] を選択して下さい。 [Windows Ink] を選択した場合、 Windows の設定ウィンドウからペンタブレットに関する設定を調整します。

ペンタブレットは基本的に、最新のドライバーをインストールし、Affinity側の設定値は [高精度] を選ぶのがベストに思います。

ただし、昨今は多くのメーカーからペンタブレットが販売されており、ドライバの挙動には差異があります。特にノートパソコン(ラップトップタイプ)のPCの場合、購入時点から搭載されている液晶ペンタブレット機能が Affinity で適切に動作しないケースを見聞きします。遅延がひどかったり、筆圧検知ができなかったり、ペンの接触判定がおかしいなどです。この場合、適切なペンタブレットドライバを探すこと自体が大変なのでトラブルシューティングに苦労します。ビジネスユーザ向けノートパソコンにその傾向が多いように感じます。

今回の Affinity 3 by Canva の無償化で、爆発的にユーザが増えました。多くのタブレットメーカーが Affinity で動作検証をするでしょう。今後はトラブルも少なくなるのかなあ、とは思いますが。まぁ Affinity でペンタブレット関連で詰まったら、苦労するかもしれないけれど頑張ってねという余談です。

正確なクリッピングを使用

[ON] にします。 設定箇所は [設定ウィンドウ] → [パフォーマンス] → [正確なクリッピングを使用] → [ON] です。

これはカーブ(パス)の輪郭表示に関する設定です。複雑でレイヤー数の多いベジェ曲線を用いたイラストを作成していたとき、輪郭の表示が乱れるケースがあります。このとき [正確なクリッピングを使用] を [ON] にすると、描画の不具合が改善されました。

複数のレイヤーがある時、下位レイヤーの色が濃い場合に輪郭が透けるように見える現象も、このオプションを [ON] にすることで解決します。

しかし作業内容によっては [OFF] でも違和感をまったく感じない人もいます。まぁ「カーブのエッジがおかしいと感じたら [正確なクリッピングを使用] の ON/OFF を切り替える」という解決策は、覚えておくと良いでしょう。

フィラーテキスト

日本語のフィラーテキストを設定し、使えるようにします。設定手順は以下の通りです。

- [設定ウィンドウ] → [フィラーテキスト] を開く

- 言語 を [英語(英国)] が選択された状態で、テキストウィンドウに以下の文章をコピー&ペーストする

- 智に働けば角が立つ。情に棹させば流される。意地を通せば窮屈だ。兎角に人の世は住みにくい。

住みにくさが高じると、安い所へ引き越したくなる。どこへ越しても住みにくいと悟つた時、詩が生れて、画が出来る。

人の世を作ったものは神でもなければ鬼でもない。やはり向ふ三軒両りにちらちらするただの人である。ただの人が作った人の世が住みにくいからとて、越す国はあるまい。あれば人でなしの国へ行くばかりだ。人でなしの国は人の世よりもなおみにくかろう。越す事のならぬ世が住みにくければ、住みにくい所をどれほどか、寛容て、束の間の命を、束の間でも住みよくせねばならぬ。ここに詩人といふ天職が出來て、ここに画家といふ使命が降る。あらゆる藝術の士は人の世を長閑にし、人の心を豊かにするが故に尊とい。 - [デフォルトとして保存] をクリック

- [閉じる] で設定ウィンドウを閉じる

- [レイアウトスタジオ]などで [フレームテキストツール] でテキストエリアを作成する

- テキストエリアを選択した状態で、[文字パネル] → [言語] → [スペル] → [英語(英国)] を選択する。

- テキストエリアを右クリックし、[フィラーテキストの挿入] をクリック

- 日本語のフィラーテキストが挿入される。

フィラーテキストとはダミーテキストの事です。テキストエリアに架空の文章を流し込んで、レイアウトのテストや検証を行うときに使います。デフォルトでは Lorem ipsum が挿入されます。しかしこれは英文ですから、日本語フォントを使うときに不便です。よって日本語のフィラーテキストを使うための設定が必要ということです。

この手順というか挙動は、 Affinity 3 のバグ・不具合を回避しつつ、フィラーテキストを日本語に上書きする手法です。Affinity には日本語の辞書ファイルが実装されていないのが元凶です。そのため、 [英語(英国)] の設定に日本語のフィラーテキストを上書きし、テキストエリアのスペル設定を [英語(英国)] にする事で、強制的に日本語のフィラーテキストを呼び出すテクニックです。

なお、Windows や macOS の地域設定が日本の場合はこのような挙動ですが、他言語とくにアルファベット言語圏の場合はこのトラブルは発生しません。言語の辞書ファイルが搭載されているためです。

このおかしな Affinity 3 の挙動は修正されてほしいですが、早期に修正されない可能性が高いと思います。よって、このようなバッドノウハウで日本語フィラーテキストを使いましょう。というお話です。

自動補正

[OFF] にしましょう。設定箇所は [設定ウィンドウ] → [自動補正] → [自動補正を有効にする] → [OFF] です。

この自動補正機能も、日本語文章でうまく働かないように思います。僕にとっては邪魔な印象が強いです。

[番号付きリストを自動作成] と [箇条書きリストを自動作成] の機能が必要な人は、有用な設定かもしれませんが……。僕は [OFF] で良いんじゃないかなと思います。

文字パネルと段落パネル

ツールバーをカスタマイズし、[文字パネル] と [段落パネル] を大きく配置しましょう。[文字パネル]と[段落パネル]が画面上にない場合、[メニューバー] → [ウィンドウ] → [テキスト] → [文字]・[段落] から呼び出せます。

[文字パネル] および [段落パネル] は文章をカスタマイズするときに使うパネルです。フォント、サイズ、行間、余白など、文字と段落に関するあらゆる設定を行えます。ただし、初期設定においてこれらのパネルは奥まった箇所に配置されています。少なくとも [レイアウトスタジオ] では、これらのパネルを大きく配置する事を推奨します。僕は [ベクタースタジオ] においても、同じように大きく設置しています。

日本語テキストを入力する際、Affinity には Adobe InDesign にあるようなメトリクス設定がありません。そのため、細かな文字詰めをカーニング設定 (Alt +左右キー) から行う必要があります。このときも文字パネルは活躍します。

カラーパネルの詳細化

カラーパネルの右上の▼ボタンをクリックし [詳細化] を [ON] にしましょう。

Affinity 3 ではカラーサジェスト機能が実装されました。選んだ色に応じて、類似色や補色を提案してくれて、スウォッチとして登録もできます。

[文字パネル]、[段落パネル]、[カラーパネルの詳細化]。これらは画面の領域を使うものです。お使いのディスプレイ環境によっては、作業エリアが手狭になってしまうかもしれません。その場合は [Tabキー] を押してみましょう。 [Tabキー] の押下で発動する [UI切り替え] は、いわゆる全画面モードです。表示領域が広がります。これら機能を駆使して、情報ウィンドウの配置や整理を行いましょう。

移動ツールのショートカットキーをF1に変更

移動ツールのショートカットキーを変更します。デフォルトの値は Vキー ですが、これを F1キー(ファンクション1) に上書きします。

手順は以下の通りです。

- [設定ウィンドウ] → [ショートカット] → 項目名 [ヘルプ] を開く

- [ヘルプを表示] のショートカットキーに [F1] が登録されているので、×ボタンを押して削除する

- [設定ウィンドウ] → [ショートカット] → 項目名 [ツール] を開く

- [移動ツール] のショートカットキーに [V] が登録されているので、[F1] を上書きし、登録する

このメリットについて解説します。

Adobe Photoshop には『Ctrlキーによる移動ツール(スーパーコマンド)』があります。このスーパーコマンドは、どんな状態でも移動ツールに一時的に遷移する機能です。類似機能は Affinity には実装されていません。過去から何度も同機能の要望はありますが、現在も未実装なことを考えるとリジェクトされているようです。

Vキーの最大の問題点は『テキストエリア編集中にVキーを押す誤爆』です。

移動ツールをF1キーに設定すれば、テキスト入力中でもノーモーションで確実に移動ツールに遷移できます。またESCキーとも近いため [レイヤー選択の解除] も押しやすく、特殊キーの中では F1 が最適でしょう。

ヘルプの表示なんて、メニューバーから開くか、ブラウザかスマホでヘルプページ見ればいいんです。F1なんて贅沢な場所は明け渡すべきですよ。

この設定は大胆な改変なので、万人向けではないかもしれません。でも僕は必須級と言っても良いレベルのカスタマイズだと考えています。ファンクションキーが未搭載のキーボードをお使いの方は、買い換えてでも F1キー を押せる環境を作って、移動ツールに割り当てるべき。

あるいはマウスのサイドボタンや左手用デバイスが使える方は、F13~F24などのキー設定してやりくりするのも代替策です。

……そもそもの話、こういう事をしないと誤爆する Affinity側のカスタマイズ性の低さが問題の元凶ではありますが。とにかく、移動ツールをVキーから変える事を僕は推奨します。

レイヤーロックと解除のショートカット設定

レイヤーロックのショートカットキーを [ Alt + \ ] に。レイヤーロックの解除のショートカットキーを [ Alt + Shift + \ ] に設定しましょう。

設定箇所は [設定ウィンドウ] → [ショートカット] → 項目名[レイヤー] の中にあります。

レイヤーの操作をキーボードで行う事で、作業効率の向上と操作ミスの削減が目的です。

まず大前提として、Affinity のレイヤー操作のショートカットを覚えましょう。代表的なレイヤー操作のショートカットコマンドは以下の通りです。

| 項目名 | ショートカットキー |

|---|---|

| グループ | Ctrl + G |

| グループ解除 | Ctrl + Shift + G |

| 重ね順 → 前面に移動 | Ctrl + ] |

| 重ね順 → 背面へ移動 | Ctrl + [ |

| 重ね順 → 最前面へ移動 | Ctrl + Shift + ] |

| 重ね順 → 最背面へ移動 | Ctrl + SHift + [ |

| 選択 → 次のレイヤー | Alt + ] |

| 選択 → 前のレイヤー | Alt + [ |

| レイヤー名の変更 | Ctrl + Shift + R |

| レイヤーのロック | Alt + \ |

| レイヤーのロック解除 | Alt + Shift + \ |

最下部2つの [レイヤーのロック] と [レイヤーのロックを解除] は、ご自身で設定する必要があります。それ以外はデフォルトのコマンドです。

上記表のコマンドはデザイン作業などオブジェクトの配置や移動やリネームを行う時に使用します。これらを覚えなくても、 Affinity を使う事に支障はありません。マウス操作でも代用できるからです。ですが、レイヤーとオブジェクトを素早く確実にコントロールするなら、やはりショートカットの活用がオススメです。

初心者の方はまずはレイヤーを最前面へ移動( Ctrl + Shift + ] ) と、レイヤーを最背面へ移動 (Ctrl + Shift + ] ) から覚えて使ってみましょう。

[レイヤーのロック] と [レイヤーロックを解除] を使う理由は『編集中の誤操作から守るため』です。編集し終わったレイヤーは細かくロックすることで、不用意な操作でレイヤーを破壊せずにすみます。

なおこの記事では [レイヤーのロック] と記していますが Affinity 上での正式名称は [ロック]。[レイヤーのロックを解除] の正式名称は [ロックを解除] です。公式名称は分かりにくいので通称で記載しました。

移動ツールのF1化とレイヤーロックがなぜ必要なのか

Affinity の誤操作による、編集ミスを防ぐためです。

Affinity をお使いの方はある程度わかってくれると思いますが、このソフトウェアは「現在なにのレイヤーを選択しているのか」「いま何のツールなのか」の状態が把握しにくい。これは慣れの問題もありますが、UI/UXの課題でもあります。

Affinity 2 以前は、ライトモードがありました。またアイコンのカラーもカラフルで視認性が良かったです。しかし Affinity 3 ではダークモードが強制され、アイコンもモノクロに統一されました。

没入感の高い操作ができるので、イラスト制作などでは良いアップデートかもしれません。しかし画面上に多くの要素を配置してコントロールするデザイン作業では視認性や操作性が悪いと思います。

不可視ショートカット発動問題

最大の問題点です。 Affinity 3 ではソフトウェア全体を通してショートカットキーが統一されていますが、これがクソみたいな挙動を示します。

デフォルトで Eキー を入力すると、[消去ブラシツール] が起動します。これは画像の一部を削除する機能です。これが全てのスタジオ上で起動するが、アイコンが表示されるのは [ピクセルスタジオ] のみです。[ベクタースタジオ] や [レイアウトスタジオ]や [Canva AIスタジオ] では [消去ブラシツール] の表記がない。消去ブラシツールが起動してるか分からないのに、消去ブラシツールが使えてしまいます。

要するに、「間違えてEキーに触れたあと、画面上をクリックしたら、画像が消えるけど、それに気がつかないかも」って事です。

言ってる意味がわからない人は、僕が YouTube にアップロードした動画の33分35秒からをご覧ください。

ファイル中のレイヤー数やオブジェクト数が少なく、軽量な動作を維持できている場合は問題にならないでしょう。何かミスっても Ctrl + Z で操作を巻き戻せばすみます。しかしレイヤー数やオブジェクト数が増えてきたり、 Affinity の挙動がラグかったり、PCが不安定なとき。誤操作をしてデータを間違えて編集しても気がつきません。そのままファイルを上書き保存してシャットダウンすれば、絶望です。バックアップファイルから復旧するしかなくなる。

いちおう回避方法はあります。 [設定ウィンドウ] → [ショートカット] → [ツール] → [すべてに適用] のチェックボックスを [OFF] に変更する。この手順で、それぞれのスタジオごとに別々のショートカットキーを設定できます。各スタジオごとに不要なショートカットを削除しておけば、不可視ショートカットは発動せず、誤爆は起きません。とはいえ、たくさんのスタジオのツールアイコンをチェックしながら、別個のショートカットキーを設定するのは、大変な作業であり現実的とは言いがたい。

これらのミスを減らすため、この記事ではさんざん「UIを見やすくしよう」「移動ツールはVをやめてF1にしよう」「レイヤーロックのショートカットを設定して使い倒そう」と連呼しているわけです。

いやもうね、1日でも早く、この不具合を修正してほしいです。おねがい Affinity by Canva!!

おわりに

この記事や動画を見た方が、 Affinity 3 by Canva の設定をカスタマイズして、使いやすくなる事を望みます。もちろん紹介した設定値は “ぼくの” オススメ設定です。あたなにとってベストな設定は、きっと別にあります。良いところをつまみ食いのように取り入れて、あなたにとって最高の Affinity を作って下さい。

もし「こんなカスタマイズはイイゾ」などご意見ご感想ありましたら、ぜひブログのコメント欄かYouTubeのコメント欄で語ってもらえると嬉しいです。

……あーなんかもう、今回も、めっっっっちゃ長くなってしまいました。自分の仕事しつつ、Affinity 3 by Canva の動作検証やトラブルシューティング対応したり、動画つくってたら、かれこれ1週間かかってしまいました。ぼくはもっと、気軽気楽にアウトプットしたほうが良いのかもしれない……。それこそ、まいにち Affinity のTIPS をアップロードするように、締め切りとクォリティの狭間の中で創作するほうがベストなのかも……。

いまのところ、Affinity に関するモチベがあるので、また記事や動画をUPするかもしれません。

参考文献・資料紹介

| 記事タイトル | 著者名 | ひとこと |

|---|---|---|

| Affinity 移行 2025(Illustrator代替)| みふプロ公式 開発メモ | みふプロ | Adobe Illustrator 2025 から Affinity 3 by Canva に移行した人の記録。 Adobe Illustrator から乗り換えた時に困った事や置き換え設定を語っており、良い記事です。 |

| 初心者向けにユーザーインターフェースを解説 – YouTube | モノログ | Affinity 3 の初期設定に関する動画。初心者向けにUIに関する設定を詳しく解説しています。 |

| Affinity Designer 個人的に設定したい初期設定 | KUMA NOTE | KUMA NOTE | Affinity の初期設定に関する記事。内容は Affinity 1 時代のものだが、現在にも通用する項目もあります。 |

| おすすめの環境設定 – Affinity Manual | なつき@stocker.jp | Affinity の初期設定に関する記事。こちらも内容は Affinity 1 時代のものだが、現在に通用する項目もあります。 |

| 統合されたAffinityはまだベータ版です | CS5 | お~まち | AffinityとCanvaのユーザープライバシー設定に関する指摘。またAffinity 3 の公開直後のバグや新機能に関する記述もあります。 |

| 【Illustrator↔affinity】用語変換チートシートを作ったよ! | タダミキ@tadamikiworks | Adobe Illustrator と Affinity 3 by Canva のツール名の違いなどについてまとめたポスト。ほかにも Affinity に関するTIPSを多数投稿。 |

| 無料になったAffinity、初期設定メモ。 | 木枯吹雪@kogarashi2 | Affinity 3 by Canva の初期設定に関する連続ポスト。 |

| AffinityのツールボックスをV2と3(by Canva)で比較した | hary | Affinity 3 by Canva と Affinity 2 の比較記事。ショートカットの変化などをまとめています。 |

| Affinityの「不可視ショートカット発動問題」対策 #affinity – Qiita | hary | Affinity の不可視のショートカットキーに対する解決策を提案。 |

| Affinity V3にカラーモードとカラープロファイルの表示を追加する | 笹川純一 | Affinity のカスタマイズ方法でRGBとCMYKの状態を表示する方法を紹介。 |